Msc, nota organizzazione internazionale non profit attiva in 55 Paesi, nasce poco più di 21 anni fa, a seguito di una crisi, sulle coste di Canada e Stati Uniti, che aveva coinvolto il merluzzo, pescato in modo troppo abbondante e senza riguardo al patrimonio ittico, cioè alle risorse che in quel momento il mare era in grado di offrire. Questo ha sollevato le proteste delle associazioni ambientaliste, a partire dal Wwf, ma anche di quelle multinazionali che più attingevano a questa risorsa, in particolare Unilever. Ci si è resi conto, così, che bisognava trovare un equilibrio fra l’attività economica e il rispetto ambientale. In seguito, Marine Stewardship Council, Msc, è diventato autonomo, per raggruppare tutti quegli stakeholder che avevano a cuore la lotta contro la pesca eccessiva, una prassi che, alla lunga, rischierebbe di mettere a rischio tutto il settore ittico. E oggi? Dell’oggi e del domani ci parla Francesca Oppia, direttrice di Msc Italia.

La vostra missione è cambiata?

Assolutamente no: si è semplicemente allargata e ha fatto strada nella ricerca perenne del giusto equilibrio fra le esigenze di tutti, specialmente dei milioni di lavoratori e famiglie che traggono dalla pesca i propri redditi e il proprio sostentamento. Pensiamo solo a Paesi come l’Islanda e la Norvegia, o a molte nazioni in via di sviluppo per le quali l’ittico è una risorsa fondamentale: Indonesia, Vietnam, India, Cile e tanti altri.

Un programma ambizioso…

Sicuramente, perché il vero progetto è creare una filiera sostenibile, che porti prodotti altrettanto sostenibili al consumatore. È un obiettivo complesso, che non può essere gestito solo da Msc, ma che ha bisogno di catalizzare, come detto, tutte le parti in causa, un insieme che non è semplice coordinare anche per un’organizzazione internazionale come la nostra, partita nel Nord Europa, dove la sensibilità collettiva è sicuramente elevata, e approdata in Italia sette anni fa. Al momento dell’ingresso nella nostra Penisola la percezione della sostenibilità ittica non era elevata, come invece lo era, per esempio, per i consumi energetici di lampadine ed elettrodomestici. Ma posso dire che Msc ha fatto un buon lavoro e che il consumatore è maturato, anche in seguito ai molti problemi dei nostri mari.

Qual è il trend di crescita dell’ittico sostenibile?

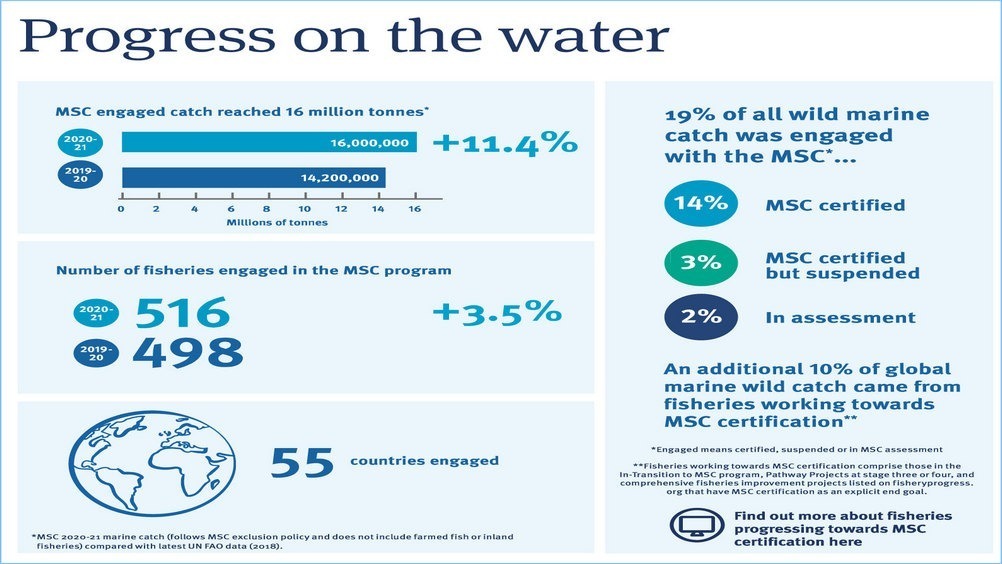

I consumatori da noi intervistati dichiarano, a larga maggioranza, di volere acquistare prodotti sostenibili e la filiera aumenta con tassi medi annui del 30 per cento, dato confermato anche dalle stime 2021. Altro dato interessante: nei surgelati il prodotto sostenibile ha ormai raggiunto un 30% di quota. Questo andamento spinge le aziende a utilizzare in modo crescente standard corretti, un fatto che aumenta l’offerta e alimenta la domanda, in un vero circolo virtuoso.

Come vi rapportate con le aziende di trasformazione?

La nostra è una certificazione volontaria. Dunque, è ovvio che il rapporto sia, fin dall’inizio, di partnership e non certo di scontro. Si parte con la verifica della materia prima acquistata, che richiede il ricorso a pescatori già certificati. Inoltre, il processo produttivo deve essere anch’esso certificato, il che vuol dire che non è avallata la mescolanza di materia prima garantita e non garantita. Su tutto questo si fanno controlli molto capillari, che alla fine portano al bollino blu, il marchio di Msc. Anche successivamente l’azienda deve assoggettarsi agli audit annuali.

E se il fornitore non è certificato?

Anche questo è un problema, perché spesso le imprese trasformatrici hanno partner abituali e storici: allora si interviene per spingere i produttori ittici a ottenere la cosiddetta ‘certificazione in acqua’, un percorso che dura anche 5 anni, comportando una procedura scientifica, la quale deve valutare l’intero stock internazionale di una certa varietà di pesce. Pensiamo solo al tonno rosso che si muove dal Canada, attraversa tutto l’Atlantico e arriva nel Mediterraneo. Non solo: l’eventuale disequilibrio di una specie mette a rischio tutto l’ecosistema e dunque devono essere vagliate le consistenze di quelle specie che sono fonte di nutrimento per le altre, come si devono minimizzare e gestire le catture le specie protette. Se è impensabile arrivare a una pesca a impatto zero e invece possibile, con molto impegno scientifico e umano, garantire il continuo riequilibrio. La pesca va regolamentata, non può essere solo quantitativa, per non dire selvaggia, ma deve essere, selettiva, cioè commisurata alla reale disponibilità delle varie qualità di pescato.

Ma chi fornisce questi dati?

Gli organismi scientifici. Ma non sempre ci sono dati. A questo punto il progetto si allarga: per fare un esempio concreto Msc Italia sta svolgendo un progetto sul polpo nel mare della Sardegna Occidentale per la ricerca di risorse finanziarie (non ancora approvata) che consentiranno all’Università di Cagliari di procedere alla valutazione empirica della salute della popolazione di polpo. I dati sono un postulato, il vero punto di partenza per affermare, o confutare, la disponibilità di un certo stock e dunque dare o negare il via libera alla pesca sostenibile.

Meglio la rete o la canna?

Questo è un falso problema, un approccio semplificato alla sostenibilità. In presenza di consistenze carenti per una certa specie ittica, non esiste uno attrezzo sostenibile, visto che si va comunque a intaccare un patrimonio in sofferenza, che, in un dato momento, non dovrebbe proprio essere pescato o dovrebbe esserlo con precise limitazioni. La sostenibilità infatti guarda al futuro, e non al presente e alla reperibilità concreta di una certa risorsa. Non è sostenibile, sul piano ambientale, nemmeno il piccolo pescatore, perché tutto dipende dai dati e non dalle ‘dimensioni’ del soggetto che svolge le catture. Esistono attrezzi più impattanti e meno impattanti, ma quando si parla di sostenibilità bisogna valutare l’ambiente in cui questi vengono utilizzati e come vengono impiegati. Per la pesca effettuata in aree sotto costa, o in habitat vulnerabile, sarà necessario utilizzare attrezzi con un impatto molto limitato, mentre in aree sabbiose, sottoposte a forti correnti, potrà andare bene anche lo strascico. Dunque, anche qui, serve una valutazione preventiva, almeno se ci si vuole definire sostenibili. Basta dire che il Mediterraneo, con il 70% di piccoli pescatori, è il mare più compromesso da una pesca che non è mai stata lungimirante.

L’acquacoltura non può essere la soluzione?

Direi una soluzione e non la soluzione per antonomasia. Anche l’acquacoltura in mare, infatti, merita una seria valutazione d’impatto sulla vera consistenza della risorsa allevata, da un lato, e di impatto indiretto dall’altro, in quanto il pesce viene alimentato con mangimi a base di farine ittiche, che vanno anch’esse a consumare parecchie risorse. Sicuramente è un metodo per garantire la pesca, aumentando un patrimonio che la pesca stessa non sarebbe in grado di offrire, ma senza dimenticare che l’utilizzo dell’allevamento intensivo su larga scala porterebbe altri problemi: forte inquinamento organico, ma anche chimico, a causa di trattamenti sanitari discutibili, a base di antibiotici e antiparassitari. Anche qui dunque bisogna trovare un punto di equilibrio. Idem per gli impianti in terra ferma, che meritano sempre uno studio di impatto.

Come arrivano al consumatore questi contenuti?

Intanto tramite le aziende certificate, la cui comunicazione viene sempre controllata per i prodotti con il bollino blu Msc. Ci sono due grandi tipologie di imprese: quelle che fanno solo qualche referenza sostenibile, per motivi di marketing, e quelle che invece sono veramente orientate a un percorso di salvaguardia del mare, un mare che è la loro risorsa vitale. Queste ultime vanno oltre il profitto e capiscono bene che ogni organizzazione ha anche un ruolo sociale. Chi fa solo ‘green marketing’ non può e non deve millantare, anche nei comunicati – sempre vagliati da Msc – una vera strategia sostenibile a 360 gradi, ma può dare, invece, un messaggio corretto, di sostenibilità limitata a un certo prodotto. Spesso è per noi problematico interagire a questo livello, ma alla fine credo che le aziende capiscano e apprezzino.

E voi?

Noi facciamo campagne di sensibilizzazione, alle quali le aziende possono partecipare. Per esempio, abbiamo creato, verso inizio novembre, la ‘Sustainable seafood week’, dove tutti i partner comunicano ai consumatori la possibilità di acquistare prodotti certificati, facendo la scelta giusta. La settimana viene annunciata sui canali classici: giornali, social, affissioni e altro. In febbraio invece parliamo al consumatore attraverso le ricette. Talvolta, la sostenibilità è un messaggio un po’ troppo tecnico e che deve agganciarsi a contenuti appetibili, come le ricette proposte da influencer e cuochi. Infine, in giugno, abbiamo fissato il nostro World ocean day, con iniziative che divertono e insegnano. Infine, i nostri social lavorano sempre per dare risposte, spiegare, chiarire, rassicurare. La barra della sostenibilità, insomma, deve essere alla portata della popolazione e non solo di pochi conoscitori bene informati.